von Stefan Goes

Stellen Sie sich vor, Sie könnten aus der Kommunikation Ihres Gegenübers Informationen ziehen, von denen diese nicht einmal weiß, dass sie sie liefert. Stellen Sie sich vor, Sie könnten so sprechen, dass Ihr Gegenüber fühlt, was Sie beabsichtigen, denkt, worauf Sie abzielen und vielleicht sogar so handelt, wie Sie wollen. Geht nicht – und wenn, ist es unethisch, manipulativ und garstig? Oder Gold wert?

Erst einmal zum Thema geht nicht: Natürlich geht das. Sie haben gerade etwas gefühlt. Nämlich Befremden, Verlockung oder – nichts. Befremden, wenn Sie hohe ethische Wertvorstellungen haben und vertreten; Verlockung, wenn Sie vielleicht zuerst an Ihren eigenen Vorteil gedacht haben. Und Sie haben nichts gefühlt, wenn Sie sehr rational veranlagt sind. Sie haben auf jeden Fall etwas gedacht: „Was ist das denn schon wieder für eine seltame Idee?“, „Alter Wein in neuen Schläuchen!“ oder eben auch „Will ich haben!“.

Stünde ich Ihnen gegenüber, könnte ich mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, in welche Richtung Sie gedacht und gefühlt haben, ohne dass Sie den Mund aufgemacht hätten. Nur Menschen, die es gewohnt sind, ihre Gefühle vollkommen zu verbergen, werden schwer zu lesen sein. Alle anderen geben deutliche Signale. Erving Goffman nannte das schon 1959 „Körperausdruck“, im Gegensatz zur willentlich übermittelten „Körpersprache“. Ein zeitgenössischer Meisterforscher in diesem Bereich ist Paul Ekman; im Wesentlichen auf seinen Erkenntnissen beruht die Krimiserie „Lie to me“, die Sie vielleicht im Fernsehen verfolgt haben.

Was Menschen fühlen und denken, lässt sich mit offenen Augen und konsequenter Übung einschätzen.

Was Menschen denken und fühlen, lässt sich natürlich noch leichter aus dem ermitteln, was sie sagen – oder nicht sagen. Das sogenannte „beredte Schweigen“ hat große Tradition in Asien und, wen sollte es wundern, in Norddeutschland. Es hat mit Zurückhaltung und Gelassenheit zu tun. Hier erfahren wir häufig viel mehr aus dem nicht Gesagten und aus der Stelle der Pausen im Gespräch, was die andere von uns denkt.

Wenn Menschen Worte benutzen (was ja meist der Fall ist), kommen diese aus „ihrer Welt“, also aus ihrer Wirklichkeit. Ein Aspekt hiervon sind die Schlüsselwörter (siehe „Sprachtipps“). Andere Aspekte sind etwa die sprachlichen Bilder oder Gefühls- und Denklandschaften, die andere mit ihren Sätzen vor Ihnen ausbreiten. Nehmen Sie zwei unterschiedliche „Geschichten“, die ein und denselben Sachverhalt beschreiben – ein Paar erklärt, wie es seinen Urlaub gerne verbringt:

A: „Also letztes Jahr, da waren wir ja auf der Aida, aber das war uns doch etwa zu rummelig. Diese Saison werden wir auf der Silver Cloud reisen. Da stimmt dann auch der Personalschlüssel.“

B: „Wir verbringen den Sommer gerne auf dem Meer.“

Sie sehen die Leute fast vor sich. Geltungsbedürfnis oder hanseatische Zurückhaltung. Sie haben die Wahl, mit wem Sie sich lieber unterhalten. Auf jeden Fall liefert Paar A mehr Anknüpfungspunkte.

Was Menschen fühlen, denken und wollen, lässt sich mit offenen Ohren und konsequenter Übung klar erkennen.

Die ersten Schritte auf dem Weg zur Sprachmagierin sind also das Beobachten und Zuhören. Am besten fangen Sie mit sich selbst an.

Kommen wir zum Sprechen. Es gibt drei Grundsätze, an die es sich zu halten gilt:

1. Sprache folgt klaren Regeln, die jedeR (un)bewusst kennt.

2. Menschen denken und entscheiden systemisch, d.h. in Abhängigkeit verschiedener, sogenannter Systeme wie etwa Familie, Werte, Freunde, Kollegen oder „Umstände“.

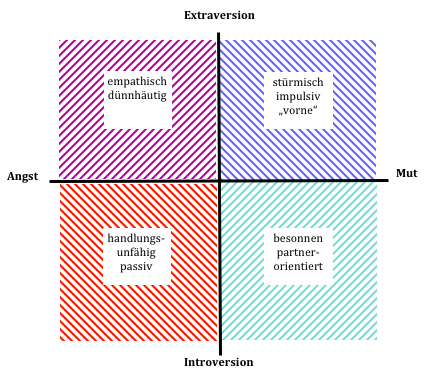

3. Die meisten Menschen entscheiden impulsiv emotional und überprüfen die Entscheidung anhand rationaler Argumentation.

Aus diesen drei Grundsätzen ergeben sich die Aufgaben für den Sprachmagier:

Lernen Sie Ihre Sprache neu! Finden Sie heraus, welche Wörter, Sätze und Fragen in welcher Situation besonders wirksam sind. Sie selbst etwa scheitern ja bestimmt regelmäßig mit bestimmten kommunikativen Versuchen? Es könnte sich lohnen zu überlegen, was da bei der anderen nicht gut ankam. Auf der anderen Seite sind Sie ja mindestens genauso oft auch erfolgreich. Finden Sie heraus, woran das liegt.

Ein Beispiel zum Thema „Regeln“: Sie haben sicher schon erlebt, dass Sie mit Argumenten überhäuft werden, sobald Sie bei einem Vorschlag nicht sofort begeistert „Ja!“ schreien? Vielleicht verlieren Sie den Überblick, fühlen sich „zugetextet“ oder werden sogar – einfach aus Prinzip – störrisch. Was doch meist besser auf Sie wirkt: Wenn man Sie einbezieht, nach Ihrer Meinung fragt, und Sie eventuell dadurch überzeugt, dass man Ihre eigenen Argumente klug hinterfragt. So können Sie dann selbst entscheiden, was Sie wollen.

Der Hintergrund zum Thema „systemische Sicht“: Kommunikation gelingt am ehesten, wenn Sie an die Lebenswirklichkeit Ihres Gesprächspartners anknüpfen. Beispiel: Erschöpfte Menschen, die seit Monaten im „roten Bereich“ arbeiten und sich nicht beschweren, motivieren Sie nicht mit Durchhalteparolen zum Weitermachen. Denen bieten Sie sinnvollerweise Entlastung an oder zumindest eine überzeugende Perspektive.

Und abschließend noch ein Hinweis zum Thema „Gefühle“: Sie sind dann besonders erfolgreich, wenn Sie in Bildern und Geschichten denken und sprechen, die die gewünschten Gefühle beim Gegenüber auslösen. Vergleichen Sie:

A: „Der Kühlschrank ist ja ganz leer! Wer hat das denn alles in sich reingeschlungen?! Frank, Karin: Los, anziehen, ihr müsst dann eben jetzt einkaufen, bevor die Läden schließen! Mann!“ Was wir sehen: Gierige Menschen, die heimlich den Inhalt des Kühlschranks in sich hinein stopfen, bis er gähnend leer ist. Und dann Frank und Karin, denen befohlen wird, sofort unter Zeitdruck einkaufen zu gehen. Vorwurf, Schuld, Zwang, Stress. Das macht keinen Spaß. Vielleicht lieber so:

B: „Alter Schwede, im Kühlschrank kriege ich ja ein Echo hin! Da hatte aber einer Appetit! Frank oder Karin, habt ihr eventuell Zeit, noch schnell zum Supermarkt zu flitzen? Dann hätten wir heute Abend was zu essen.“

Buchtipps:

Paul Ekman: Emotions Revealed (dt. Gefühle lesen)

Paul Ekman: Telling Lies (dt. Ich weiß, dass du lügst)

Heinz von Förster / Bernhard Pörksen: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners

Stefan Goes: „Das ‚nicht’ war zu leise!“

Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life (dt. Wir alle spielen Theater)

Stephen C. Levinson: Pragmatics (dt. Pragmatik)

Frank Luntz: Words that Work

Klaus Mackowiak: Grammatik ohne Grauen

Umberto Maturana / Bernhard Pörksen: Vom Sein zum Tun

Steven Pinker: Words and Rules (dt: Wörter und Regeln)

Dieter E. Zimmer: So kommt der Mensch zur Sprache